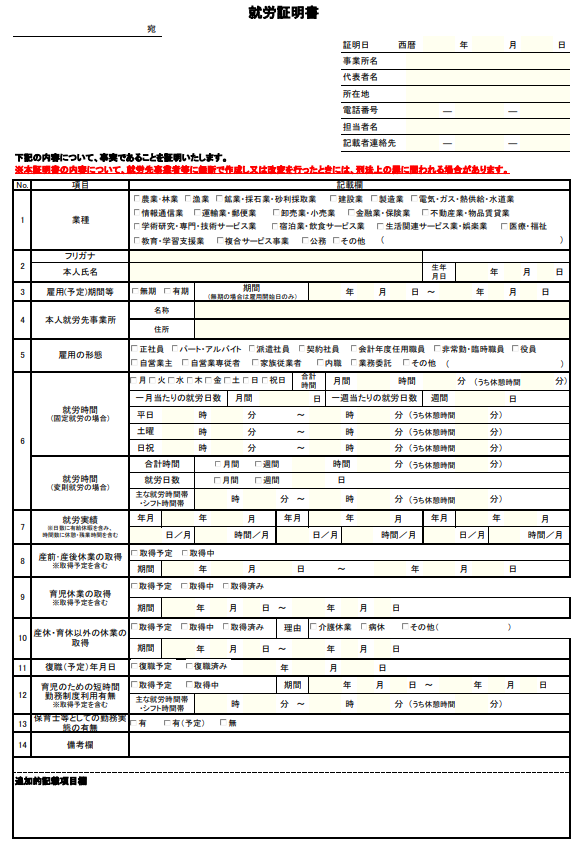

フリーランス・個人事業主でも子供を保育園に預けることができますが、その際に「労証明書」が必要になります。

「就労証明書」とは働いていることを証明するための書類で、保育園の入園審査に必要になりますが、フリーランス・個人事業主は雇用主がいないため、自身で書く必要があります。

この記事では、就労証明書の書き方、その他必要な書類や注意点まで、ステップバイステップで解説します。自信を持って就労証明書を作成し、スムーズに保育園の申請を進めるためにも、ぜひ参考にしてください。

フリーランスが保育園への入園を検討する際に、ほぼ必ず必要となる書類が「就労証明書」です。この書類は、保護者が保育を必要とする状況にあることを証明するために、非常に重要な役割を果たします。

就労証明書には就労時間や雇用形態、そして収入などを記載し、これらの情報に基づいて、自治体は保育の必要性を判断します。

会社員の場合は、勤務先が就労証明書を発行してくれますが、フリーランスや個人事業主の場合は、自分で作成しなければなりません。

そのため、フリーランスや個人事業主にとって、就労証明書は入園の可否を大きく左右する、非常に重要な書類と言えます。

希望する保育園へ入園するためには、正確かつ詳細な情報を記載し、自治体が求める必要な書類を漏れなく揃えて提出することが大切です。

フリーランスや個人事業主の「就労証明書」の書き方を、画像と共に解説します。それぞれの項目の注意すべきポイントも併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

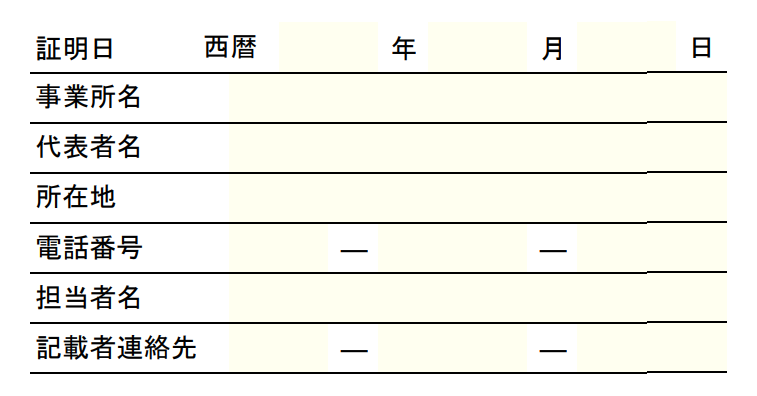

就労証明書を作成した年月日を記入します。

地域によっては「証明日から2ヶ月以内の証明書しか使用できない」などの規定があるかもしれません。そのため、証明日は提出するタイミングに合わせて記入するようにしてください。

事業所名には、フリーランス・個人事業主として活動している屋号があれば、その名称を記入します。屋号がない場合は、自分の氏名を記入しましょう。代表者名も同じく、フリーランス・個人事業主の場合は自分の氏名を記入します。

所在地には、フリーランスまたは個人事業主として活動している事務所、あるいは自宅の住所を記入します。開業届を出している方は、事業所として登録した場所の住所を記入すれば問題ありません。

注意すべき点として、電話番号の欄には、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

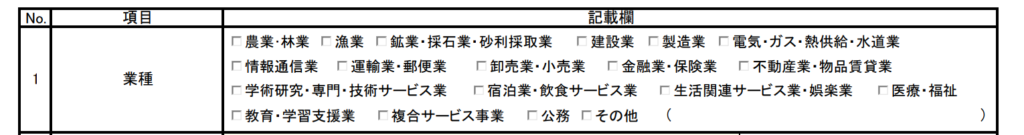

業種には、自分の職種に該当するものにチェックを入れます。フリーランス・個人事業主で働いている方は、在宅ワークも多く、該当する業種が見当たらないかもしれません。

その場合は、「その他」にチェックを入れて「Webライター」や「オンライン秘書」など、自分の職種を記入しましょう。

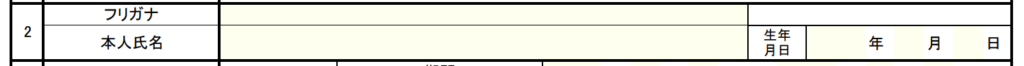

就労を証明する本人、つまり、自分の名前と生年月日を記入します。生年月日は西暦で記入するように注意し、ほかの項目も西暦で統一しましょう。

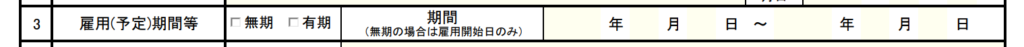

「無期」と「有期」の欄がありますが、フリーランス・個人事業主をやめる予定がなければ「無期」にチェックをつけます。

「期間の開始年月日」は事業を始めた日付、あるいは開業届を提出した日付を記入します。

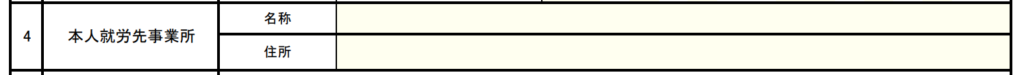

氏名や電話番号などの基本情報で記入した「事業所名」の住所と、実際の就労場所が異なる場合に記入します。

たとえば、企業常駐型で案件を受けている場合には、自宅や事業所とは別に、勤務している企業の名称と住所を記入してください。

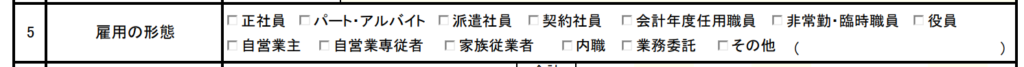

フリーランス・個人事業主の場合は、基本的に「自営業主」にチェックを入れます。

ただし、家族が経営する事業に従事している場合は「自営業専従者」または「内職」に該当する可能性があります。詳細については、各自治体の担当窓口で確認してください。

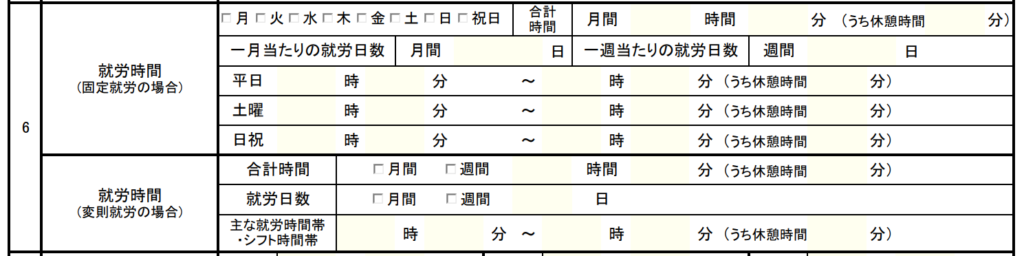

就労時間が決まっている方は「固定就労の場合」に、具体的な始業時間と終業時間を記入してください。

就労時間が日によって変わるなど不規則な働き方であれば「変則就労の場合」に、1ヶ月または1週間あたりの合計就労時間を記入してください。

フリーランス・個人事業主の場合、保育園の入所審査においては、正社員と同様に1日あたり8時間以上の就労時間があると有利になる傾向があります。

ただし、フリーランス・個人事業主の場合は、就労時間を自己申告するため、1日8時間以上働いていると申告した場合、その実態を証明するための追加書類(例:業務委託契約書、請求書、作業日報など)の提出を求められる可能性があることを覚えておきましょう。

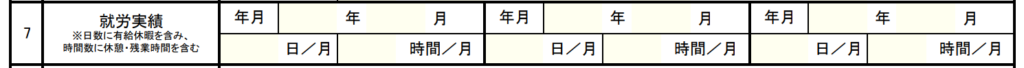

就労実績の欄には、提出日からさかのぼって、直近3ヶ月間の実績を記入してください。

ただし、育児休業などを取得しており、直近3ヶ月間で1ヶ月分の就労実績もない場合は、育児休業などを取得する前の就労実績を記入してください。この場合、産休・育休などを取得した月は除きます。

また、フリーランス・個人事業主として開業したばかりで、まだ就労実績がない場合は、今後の就労見込みを記入しましょう。

なお、就労実績を記入する際は、新しい年月から順に左側へ記載していく形式となるため、注意してください。

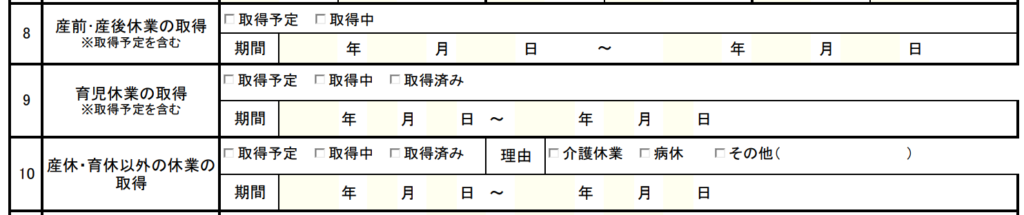

フリーランス・個人事業主の場合、会社員のような産前・産後休業制度は適用されません。

そのため、「産前・産後休業の取得」「育児休業の取得」「産休・育休以外の休業の取得」の欄は、未記入でも差し支えありません。

もし、過去に会社員として産休・育休などを取得した期間があり、それを記入する場合は、それぞれの期間に空白が生じないように記載してください。

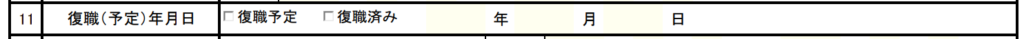

産後すぐに事業を再開している方は、その年月日を具体的に記入してください。

また、妊娠中に申請する場合で、産後すぐに事業を再開する予定の方は、再開を予定している年月日を記入しましょう。

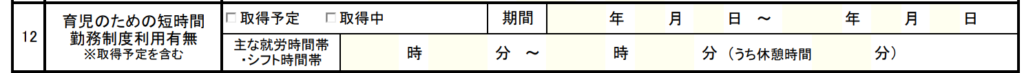

産後、育児のために就労時間の変更を行っている場合は、変更後の就労時間を具体的に記入してください。

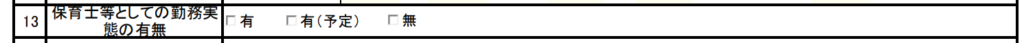

保育士やベビーシッターなど、保育に関連する仕事に、過去に従事した経験がある場合は「有」にチェックを入れてください。

また、保育に関する資格や経験を活かし、フリーランスのベビーシッターとして働いている方も「有」にチェックを入れます。

「備考欄」には、上記の項目で伝えきれなかった特別な事情などを記入します。

たとえば、フリーランス・個人事業主で働く場合、次のような事情が考えられます。

フリーランスや個人事業主は、会社員とは異なる、特殊な働き方をしている可能性が高いです。できる限り客観的に「保育の必要性」を証明するためにも、詳細に記入することをおすすめします。

自分で就労証明書を手配する場合、住んでいる自治体の窓口だけでなく、Webサイトからも就労証明書のフォーマットをダウンロードできます。

自治体によって書式が異なる場合があるため、必ず該当地域のものを利用してください。

フリーランスや個人事業主として働く人が保育園に申し込む際、会社員と異なり、自分で就労を証明する必要があります。次のポイントを押さえて、スムーズに手続きを進めましょう。

また、自治体によって書式や必要な書類が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

保育園の申請では、就労証明書に加えて、開業届や確定申告の控えなど、さまざまな書類の提出が求められます。

万一、手元にない場合は、開業届は税務署で再発行、確定申告の控えは税務署への開示請求またはe-Taxでの確認が必要になります。いずれも時間がかかる可能性があるため、早めの対応が重要です。

また、申請期間中は窓口が大変混み合うため、事前に必要書類を確認し、余裕をもって準備を始めることをおすすめします。

保育園の入園選考基準は、自治体によって大きく異なります。せっかく就労証明書を書き上げても、選考基準を満たしていなければ、書類が無駄になってしまうかもしれません。

就労証明書を準備する前に、必ず自治体のWebサイトや窓口で、最新の選考基準を確認することが重要です。

特に注意すべきは、就労時間の基準です。「週20時間以上の就労」や「月80時間以上の就労」など、就労時間が基準を満たしているか、事前にしっかりと確認しましょう。

また、パートやアルバイトといった雇用形態に加え、近年ではフリーランスという働き方も評価の対象となっているものの、自治体によって加点・減点の有無やポイントが異なります。

あらかじめ、フリーランスや個人事業主の就労形態がどのように評価されるか、確認しておきましょう。

就労証明書は、基本的な様式は全国で共通していますが、自治体によっては独自の項目を追加した様式や、別途提出が必要な書類が存在する場合があります。

例えば、神奈川県相模原市では、自営業や在宅ワークの場合、通常の就労証明書に加えて「自営業等及び居宅内就労における就労状況報告書」の提出が別途必要です。

この報告書では、勤務時間だけでなく、具体的な仕事内容、収入の種類や金額、取引先の情報など、会社に雇用されている場合とは異なる、就労の実態を詳細に報告する必要があります。

申請を行う自治体のWebサイトを確認し、最新の情報を入手して、追加の書類にも対応できるようにしましょう。

保育園の入園審査は、地域によっては競争率が高く、必ずしも希望通りの施設に入園できるとは限りません。そのような場合に備えて、認可外保育施設や民間の学童保育も選択肢に入れることを検討してみましょう。

認可外保育施設は、国の設置基準を満たしていないものの、独自の特色ある教育プログラムや、より手厚い保育サービスを提供している場合があります。

たとえば、特定の分野に特化したカリキュラムを取り入れていたり、少人数制で子ども一人ひとりに寄り添った保育を行っていたりする施設もあります。

一方、民間の学童保育は、英語やプログラミングといった習い事ができる施設や、自宅や学校への送迎サービスを提供している施設など、多様なニーズに対応できる点が魅力です。

これらの施設は、認可保育園と比較して費用が高くなる傾向がありますが、開所時間が長かったり、急な予定変更にも柔軟に対応してくれたりと、時間的な融通が利く場合もあります。

フリーランスや個人事業主の場合、自分で就労証明書を作成する必要がありますが、ほかにも、下記のような書類が必要となります。

確定申告の控えや業務委託契約書など、客観的に収入や就労状況を証明できることが重要です。

開業届は、個人事業主が事業を開始したことを、税務署に知らせるための正式な書類です。

開業届の控えは、単に「届け出をおこなった」という事実を示すだけでなく、個人事業主として継続的に事業を営んでいることを証明する、非常に重要な書類となります。

自治体によっては、就労証明書と併せて開業届の控えの提出を必須条件としている場合があるため、注意しましょう。

もし、事業を開始しているにもかかわらず、開業届をまだ提出していない場合は、速やかに管轄の税務署で手続きを行い、控えを入手する必要があります。手続きに時間がかかる可能性もあるため、余裕をもって対応しましょう。

開業届には、氏名、住所、開業日、事業内容などが記載されており、これらの情報は、就労証明書に記載した内容と完全に一致している必要があります。記載内容に不一致があると、申請がスムーズに進まなくなるかもしれません。

保護者の収入の安定性や継続性は、保育の必要性を判断する重要な要素です。開業届の控えは、個人事業主の方にとって、入園選考を有利に進めるための強力な証明書となります。

確定申告は、1年間の所得を税務署に報告する国の制度であり、その控えは、申請者の収入状況を証明する上で、最も信頼性の高い書類の一つと言えます。

自治体によっては、直近1年分だけでなく、過去数年分の確定申告の控えの提出を求める場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

確定申告書には、年間の総収入、必要経費、所得金額などが詳細に記載されており、これらの情報は、就労証明書に記載した収入額と整合性が求められます。大きな差異がある場合、自治体から収入状況について確認が入る可能性もあるため、注意してください。

ほかにも、確定申告の控えを提出することで、一時的な収入ではなく、安定した収入を得ていることを客観的に証明できます。

就労状況申告書は、通常の就労証明書だけでは十分に伝えきれない、申請者の就労状況をより詳細に把握するために用いられます。

就労状況申告書には、次のような項目が設けられている場合があります。

これらの情報を具体的に記述することで、申請者が単に仕事をしているだけでなく、実際に事業を継続的に行っている状況を明確に示せます。

また、就労時間や収入の状況を細かく記載することで、安定した収入を得ていることを裏付け、保育の必要性をより強く訴えることができるでしょう。

就労状況申告書は、申請を行う自治体のWebサイトからダウンロードできる場合や、自治体の窓口で配布されています。

記載する際には、事実に基づいた正確な情報を記入し、必要に応じて、業務委託契約書、請求書、通帳のコピーなど、申告内容を証明できる書類を添付することが重要です。

曖昧な記述や不備があると、選考に不利になる可能性もあるため、丁寧に記入しましょう。

就労証明書に加えて、収入額を客観的に証明できる書類を提出することは、審査を有利に進めるための必須対策と言えるでしょう。

もし、Webライターなどで働いている場合、企業が源泉徴収を行っているのであれば、源泉徴収票も有効な書類となります。

源泉徴収票には、年間収入だけでなく、源泉徴収された所得税額も記載されているため、収入の安定性を示す補足資料として活用できます。

さらに、報酬が振り込まれている預金通帳のコピーも、収入の実績を証明する手段として有効です。直近数ヶ月分の通帳の入金履歴を提出することで、継続的な収入の流れを示すことができます。

これらの書類を複数組み合わせることで、収入状況を多角的に証明し、審査官に安定した収入があるという安心感を与えることができます。

とくに、収入の変動が大きい場合は、複数の書類を提出することで、より正確な収入状況を伝えることが重要です。

フリーランスや個人事業主の場合、会社員のように雇用契約を結んでいるわけではないため、業務委託契約書などの契約書が、仕事の実態を証明する重要な書類となります。

そのため、フリーランスとして働く上で、業務委託契約をしっかりと結んでおくことは、収入の安定性を示すだけでなく、今後のキャリアを築いていく上でも非常に重要です。

業務委託契約書には、契約期間、業務内容、報酬額などが記載されており、どのような仕事をしているのか、どれくらいの収入を得ているのかを示すことができます。

契約書を提出する際には、契約期間が現在も有効であることを示すために、最新の契約書を提出するようにしましょう。

複数の企業や個人と業務委託契約を結んでいる場合は、それぞれの契約書を提出することで、より多くの収入源があることを示すことができます。

もし、今後フリーランスとして業務委託契約で働きたいと考えている場合は、フリーランス専門エージェントのキャリモに一度ご相談ください。

キャリモでは、あなたのスキルや希望に合った案件のご紹介から、契約に関するサポートまで、幅広く支援を行っています。

フリーランスや個人事業主として、どのような専門性を持って仕事をしているのか、そしてどのような実績を積み重ねてきたのかを具体的に示すことは重要です。

自身のスキルや実績を視覚的にアピールできるポートフォリオの提出も、ぜひ検討してください。

Webサイト制作、デザイン、ライティング、プログラミングなど、手がけた具体的な作品をまとめたポートフォリオを提出することで、専門能力を効果的に伝えることができます。

さらに、過去の請求書や領収書の控えも、仕事の実績を示す重要な証拠となります。

取引先の情報、具体的な業務内容、金額、日付などを記載し、継続的に仕事をしている事実と、その規模感を示すことが重要です。直近数ヶ月分のものをまとめて提出すると良いでしょう。

これらの書類や資料を効果的に組み合わせることで、抽象的な説明ではなく、具体的な仕事内容や実績を提示し、「安定した収入を得ている」といった信頼感を高められます。

保育園の入園申請は、お子さんの大切な成長をサポートする第一歩です。しかし、必要書類の準備や選考基準の確認など、多くのステップがあり、特に就労状況を証明する書類は、書き方が複雑に感じることもあるでしょう。

この記事では、就労証明書に加えて必要となる可能性のある書類、特にフリーランスや個人事業主の方が準備すべき書類について詳しく解説しました。

開業届や確定申告の控えはもちろん、業務委託契約書やポートフォリオといった書類も、あなたの仕事の実態や安定した収入を証明する上で重要な役割を果たします。

重要なのは、お住まいの自治体の情報を事前にしっかりと確認することです。自治体のWebサイトや窓口で最新の情報を入手し、早めに準備に取り掛かることが、スムーズな申請と希望の施設への入園につながります。

もし、申請に関して不安な点や不明な点があれば、遠慮せずに自治体の窓口に相談しましょう。万全の準備を整え、お子さんの新たなスタートを応援しましょう。