「フリーランスだけど、妊娠・出産したらどうなるの?」

「フリーランスの場合、育休や産休は使えるの?」

上記のような悩みを抱えているフリーランスの方も、多いのではないでしょうか。

結論から言うと、フリーランスは会社員のように、育児休業や産休制度は利用できません。しかし、フリーランスでも利用できる育児支援制度もあるため、安心してください。

もし、利用できる制度を知らなかったり、準備を怠ったりすると、経済的な不安やキャリアの停滞につながる可能性があります。

本記事を最後まで読むことで、安心して出産・育児に臨めるだけでなく、その後のキャリアも諦めずに、自分らしい働き方を見つけることができるでしょう。

フリーランスとして働く場合、会社員が利用できる育児休業(育休)制度は、残念ながら適用されません。

育児休業は、雇用保険に加入している労働者が、原則として1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業制度です。

フリーランスは、会社に雇用されているわけではないため、雇用保険の適用対象外となり、育児休業を取得する権利が発生しません。

しかし、育児と仕事を両立するために、フリーランスならではの働き方を工夫したり、利用できる公的な支援制度を活用したりすることで、育児期間中の経済的な不安を軽減することが可能です。

育児休業に代わる選択肢を検討し、自分に合った方法で育児と仕事のバランスを取りましょう。

育児休業と同様に、産前産後休業(産休)も、フリーランスは原則として利用できません。産休は、労働基準法で定められた、出産を控えた女性労働者と出産後の女性労働者を保護するための休業制度です。

具体的には、出産予定日の6週間前から産前休業、出産の翌日から8週間は産後休業を取得できます。

しかし、フリーランスは労働者ではないため、労働基準法の保護対象外となり、産休を取得する権利がありません。

フリーランスは育児休業や産休を利用できませんが、育児を支援する様々な制度を利用できます。これらの制度を有効活用することで、経済的な負担を軽減し、安心して子育てに専念できる環境を整えることが可能です。

各制度の内容を理解し、ご自身の状況に合わせて積極的に活用しましょう。

妊娠中は、定期的に妊婦健康診査を受ける必要があります。この診査費用は、自治体から助成を受けることができます。

助成額や助成方法は自治体によって異なりますが、母子健康手帳の交付時に受診券などが配布されることが一般的です。受診券を利用することで、妊婦健診の費用を一部または全額負担してもらうことができます。

申請方法や詳細な助成内容については、お住まいの自治体の窓口で確認しましょう。

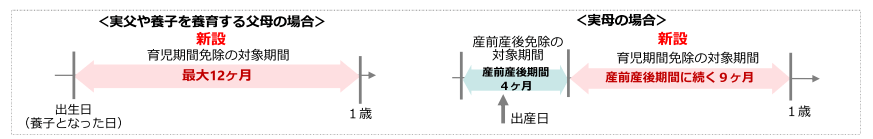

国民年金に加入しているフリーランスは、産前産後期間中の国民年金保険料が免除される制度があります。

産前産後期間は、出産月の前月から4ヶ月間に相当する期間であり、この期間であれば国民年金保険料が免除されます。さらに、産前産後期間に続く9ヶ月間も、育児期間として保険料の免除が可能です。

免除期間中は、保険料を納付しなくても年金受給資格期間として扱われます。免除を受けるためには、お住まいの市区町村の国民年金窓口で申請が必要です。

国民健康保険に加入しているフリーランスが出産した場合、出産育児一時金が支給されます。出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助するもので、子ども一人につき原則として50万円(令和5年4月1日以降の出産の場合)が支給されます。

国民健康保険を運営する協会けんぽでは、出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)を用意しています。これは、出産育児一時金を、協会けんぽから医療機関へ直接支払ってもらうことで、窓口での支払いを少なくできる制度です。

まとまった出産費用を事前に準備する心配がなく、安心して出産に臨めます。

児童手当は、高校生年代の児童を養育する人に支給される手当です。

これまでは中学生までが対象でしたが、2024年10月からは制度が改正され、高校生(18歳到達後の最初の3月31日まで)までの児童を養育する人に支給対象が拡大されました。

| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |

| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |

| 3歳以上~高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |

児童手当は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に支給され、それぞれの前月分まで、つまり2か月分の手当がまとめて支給されます。

児童手当は、自動的に支給されるわけではありません。子どもの出生や転入など、受給資格が生じた際、市区町村に「認定請求書」という書類を提出して、申請手続きを行う必要があります。

申請が遅れると、手当の支給開始が遅れる場合もあるため、早めに手続きを済ませましょう。

子どもの医療費助成は、子どもの医療費を軽減するための制度で、各自治体によって助成内容が異なります。多くの自治体では、乳幼児や義務教育就学前の子どもの医療費を無料または一部負担とする制度を設けています。

助成を受けるためには、お住まいの自治体の窓口で申請が必要です。子どもの医療費は予期せぬ出費となることもあるため、助成制度を積極的に活用しましょう。

出産・子育て応援交付金の大きな特徴は、経済的な支援と伴走型の相談支援が一体となっている点です。

令和4年4月以降に出産し、自治体が提供する相談支援の面談を受け、アンケートに回答した妊婦・子育て家庭が対象となります。

経済的支援として、妊娠届出時と出生届出時に、それぞれ5万円相当の「出産・子育てギフト」が支給されます。ギフトの内容は自治体によって異なり、商品券、妊婦健診やベビー用品の費用助成、産後ケアや一時預かりサービスの利用料助成、現金給付などさまざまです。

フリーランスとして働く場合、育児に関する相談相手がいない、孤独な状況に陥りやすいという問題があります。

だからこそ、専門家との面談を通じて、出産や育児に関する不安や悩みを共有し、適切なアドバイスを受けられる伴走型の相談支援は、何よりも心強いサポートとなるでしょう。

支給額や支給方法は自治体によって異なるため、お住まいの自治体の情報を確認してください。フリーランスは対象外となる、育児に関わる制度・給付金

フリーランスは、会社員が利用できる様々な育児に関する制度や、給付金の一部を利用することができません。

下記の制度は、主に雇用保険に加入している労働者を対象としているため、雇用関係にないフリーランスは原則として対象外となります。

| 制度・給付金 | 概要 |

|---|---|

| 出産手当金 | 出産のために会社を休んだときに支給される。 |

| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得したときに支給される。 |

| 育児休業給付金 | 育休(育児休業)を開始してから子が1歳になるまで支給される。 |

これらの制度は利用できませんが、前述したように、フリーランスでも利用できる育児支援制度も存在するため、有効活用しましょう。

フリーランスとして働く場合、育児休業や産休といった制度を利用できない代わりに、自身の裁量で働き方を調整することができます。

しかし、出産や育児には、心身ともに大きな負担がかかるため、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。

妊娠がわかったら、できるだけ早めにクライアントに相談し、出産前後の仕事量を調整してもらいましょう。

出産予定日や体調などを考慮し、いつからどのくらいの期間、仕事をセーブするかを具体的に決めておくことが重要です。

クライアントとの信頼関係を築き、事情を理解してもらうことで、スムーズに休業に入ることができます。

家事や育児の分担、経済的なこと、お互いの仕事のことなど、妊娠・出産後の生活について、パートナーとしっかりと話し合い、共通認識を持つことが大切です。

パートナーが会社員であれば、育児休業や時短勤務制度などを利用できる可能性があります。制度の利用を検討し、家事や育児の分担について具体的に話し合いましょう。パートナーの収入が安定している場合は、出産後の働き方を柔軟に調整できるかもしれません。

パートナーもフリーランスの場合は、お互いの仕事の状況や得意分野を考慮し、家事や育児の分担を決めましょう。収入が不安定な場合は、どちらが主に収入を担うか、どのように協力して家計を支えるかなど、経済的な計画を立てておくことが重要です。

いずれの場合も、お互いの状況を理解し、尊重しながら、協力体制を築くことが大切です。

出産前後の休業期間中は、収入が途絶える可能性があります。そのため、働けない期間に備えて、事前にしっかりと貯金をしておくことが重要です。

出産費用や育児費用だけでなく、生活費も考慮し、余裕を持った金額を準備しておきましょう。

仕事復帰を考えている場合は、子どもを預ける保育園について、早めに調べておくことが大切です。

保育園の種類や入園条件、費用などを比較検討し、ご家庭の状況に合った保育園を選びましょう。

地域によっては、待機児童が多く、入園が難しい場合もあるため、早めの情報収集と申し込みをおすすめします。

30代におすすめの結婚相談所はこちら↓

30代が本気で婚活を成功させるには?おすすめの結婚相談所をご紹介します!

育児と仕事を両立するために、働き方を変えたり、新しいスキルを習得したりすることも視野に入れると良いでしょう。

「出産後もキャリアを諦めたくない」「育児と両立できる働き方を見つけたい」そう考えている方には、キャリモがおすすめです。

キャリモはフリーランスに特化したエージェントで、フルリモート案件を多く紹介しています。「週3日」や「1日4時間」など、ライフスタイルに合わせた案件の紹介が可能です。 時短勤務はもちろん、フルリモートで通勤時間をなくせば、より育児に時間を割くことができます。

フリーランスとして培ってきたスキルや経験を活かしながら、育児と両立できる新しい働き方を見つけるために、ぜひキャリモを活用してみてください。

フリーランスとして働く場合、会社員のような育児休業や産休制度は利用できませんが、様々な育児支援制度や働き方を工夫することで、充実した育児期間を過ごすことが可能です。

フリーランスには、自分の裁量で働き方を自由にデザインできるという大きなメリットがあります。

出産・育児に関する準備をしっかり行い、利用できる制度を理解することで、フリーランスでも充実した育児期間を過ごし、その後のキャリアをさらに輝かせることができます。